春风催新绿,书香润初心。为响应党的二十大关于“深化全民阅读活动”的号召,落实“用党的创新理论武装全党”的重要部署,文化遗产与信息管理学院研究生党总支以第三十个世界读书日为契机,策划“书香砺志・学思笃行”系列主题党日活动。文信学院各研究生党支部聚焦红色经典著作,引领研究生党员在共读经典中感悟真理力量,在互动实践中筑牢理想信念,以“学思践悟”的实际行动践行初心使命,彰显新时代党支部的思想建设特色。

一、记•红色光影纪实

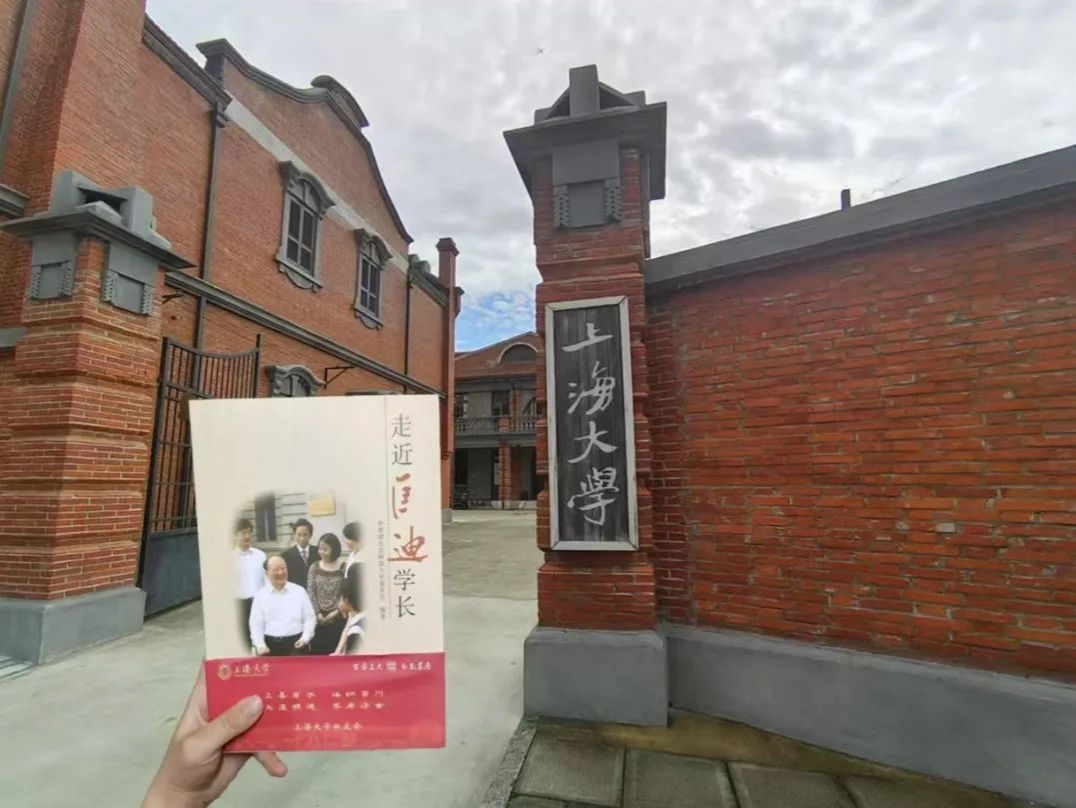

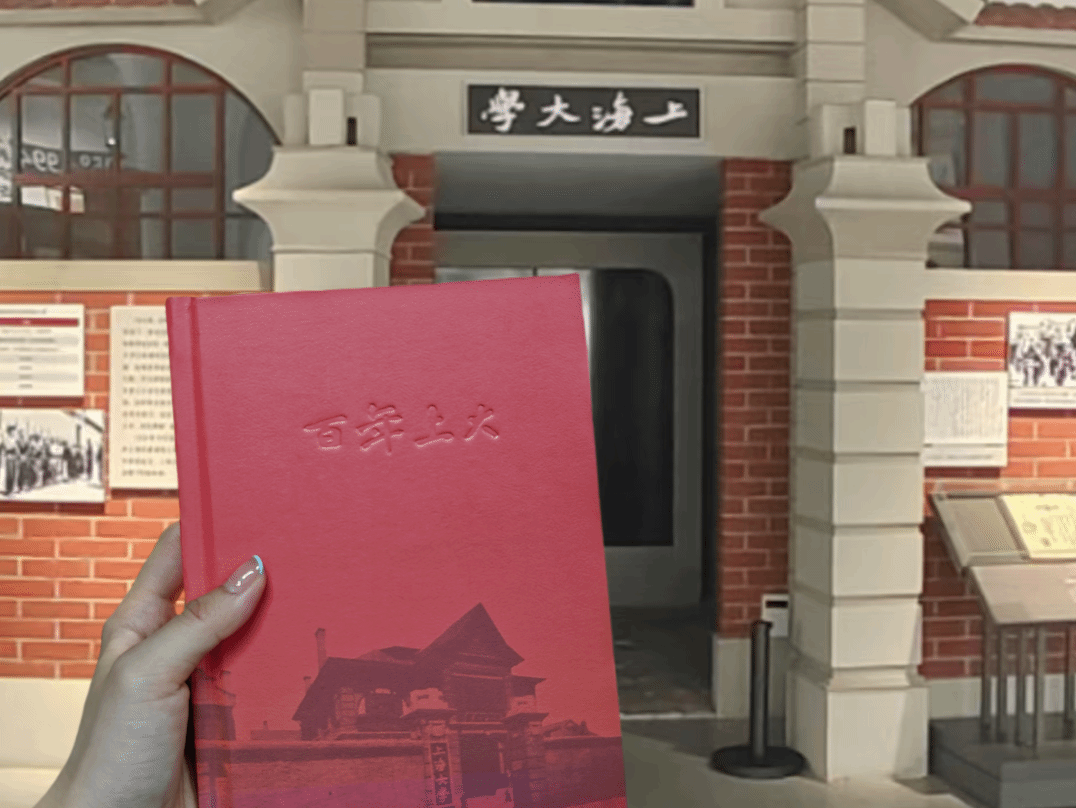

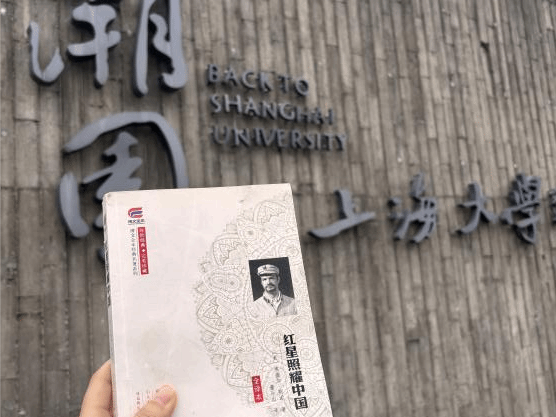

文信学院各研究生党支部通过镜头捕捉红色书籍与红色场景的交融瞬间,将革命先辈精神、红色信仰的抽象内涵转化为可触视觉符号,以“一人一景一感悟”的沉浸式表达,在创意互动中实现红色精神的个性化解读与集体共鸣,使阅读感悟从文字转化为见诸行动的信仰印记。

人民领袖,亦师亦友,言谆意重,是温暖,更是指引前进的力量。《习近平与大学生朋友们》通过24篇访谈实录,讲述了习近平同志在地方和中央工作期间,深入高校调研考察、关心指导大学生的生动故事。在阅读的过程中,我看到了习近平总书记对大学生成长成才的高度重视,看到了总书记树立了“做青年朋友的知心人、青年工作的热心人、青年群众的引路人”的光辉典范。

随着书中的文字,我一次次跨越时空,一次次循迹溯源,一次次身临其境,一次次感恩奋进,更加深切感受到习近平总书记的伟大,更加深刻感受到习近平新时代中国特色社会主义思想伟大。

“希望大家牢记党的教诲,立志民族复兴,不负韶华,不负时代,不负人民,在青春的赛道上奋力奔跑,争取跑出你们这一代人的最好成绩!”总书记的叮嘱我始终铭记在心。读完这本书,我更加坚定要担起青年之责,作为新时代的大学生为国家奉献青春!

——院研究生第一党支部 张艺萱

将《习近平关于加强党的作风建设论述摘编》置于学校溯园的红色浮雕前,静静地融入那段峥嵘岁月的场景中。雕塑中的人物神情专注,仿佛正围绕书中的精神内核展开一场跨越时空的思想碰撞。而这本书,恰似一束光,将革命先辈的理想信念延续到今天,照亮了我前行的道路。站在雕塑前,我仿佛听见他们在历史中坚定发声,感受到那份为信仰而斗争的执着和担当。通过镜头记录下这份红色记忆,我不仅是在拍摄一本书,更是在记录我作为一名党员对初心的回望、对使命的追问。

这次创意拍摄不仅让我更深地理解了“作风建设”背后的政治品格,也让我明白,红色不仅是一种视觉符号,更是一种要用行动去践行的信仰。我愿将这份感悟转化为前行的动力,在新时代的奋斗中赓续红色血脉、锤炼党性修养,用实际行动书写属于自己的“红色答卷”。

——院研究生第三党支部 陈锐韬

读书没有合宜的时间和地点。当手中的红色书籍与上海大学这一承载厚重历史的红色地标同框,瞬间仿佛触摸到了革命先辈们跳动的脉搏。在取景构图间,我重温了那段波澜壮阔的红色历史。每一张照片,都是红色信仰的具象化呈现,它让抽象的革命精神变得可触可感。这不仅是简单的拍摄,更是一次对初心使命的叩问。在创意互动中,我对红色精神有了更深刻的个性化理解,也感受到了集体共鸣带来的强大力量。此后,我定将在阅读中汲取的力量转化为行动,让红色精神在日常工作生活中熠熠生辉,成为指引前行的永恒灯塔。个人有读书的心境时,随便什么地方都可以读书。如果他知道读书的乐趣,他无论在学校内或学校外,都会读书,无论世界有没有学校,也都会读书。

——院研究生第四党支部 任韵佳

百年上大的历史,是一部与民族复兴同频共振的奋斗史诗。从1922年于救亡图存的呐喊中诞生,到新时代挺立于全球高等教育的前沿,上海大学的命运始终与国家的脉搏紧密相连。在烽火硝烟的年代,她是点燃革命火种的“红色堡垒”——瞿秋白、邓中夏等先驱以课堂为阵地,将马克思主义真理播撒进青年心田;五卅运动的街头巷尾,上大师生以热血书写反帝爱国的壮烈篇章,顾正红等烈士的姓名永远镌刻在民族觉醒的丰碑之上。这座学府不仅是知识的殿堂,更是一面高扬的旗帜,指引着青年在黑暗中追寻光明的方向。

今日的上海大学,既是历史的讲述者,更是未来的书写者。校园里矗立的红色雕塑、校史馆珍藏的革命书信,无声诉说着“为天下谋永福”的初心;而实验室中不眠的灯火、西部支教团坚定的脚步,则生动诠释着红色精神在新时代的赓续。这种精神早已超越时空,化作一种永恒的力量:它告诉青年,个人的理想应与民族的命运同向而行;它启示世人,一所大学的崇高,不仅在于其学术的高度,更在于其扎根大地、心系苍生的温度。

百年沧桑,初心如磐。当黄浦江畔的钟声再次敲响,上海大学依旧以红色为魂,以奋斗为笔,在民族复兴的画卷上,书写着属于这个时代的壮丽篇章。

——院研究生第四党支部 黄月

《红星照耀中国》是美国记者埃德加・斯诺的不朽名著。书中客观地向世界介绍了中国共产党和红军的真实情况,描绘了毛泽东、周恩来等革命领导人的形象。作者深入根据地,展示了红色土地上军民的生活风貌、精神品质以及他们为革命事业付出的努力,为世界打开了一扇了解中国共产党的窗口。阅读此书,犹如穿越时空,见证那段波澜壮阔的革命岁月。共产党人坚定的信仰和无畏的精神令人动容,他们为民族解放不惜牺牲一切。这本书让我明白今天的和平来之不易,也激励我在生活中珍惜时光,努力拼搏,为实现自己的理想和社会的进步贡献力量。

——院研究生第五党支部 夏梦蝶

二、制・红色精神书签

一枚书签,穿梭红色书海。文信学院各研究生党支部利用各类材质制作创意书签、读书卡等,通过原创设计让红色精神以可见可触的形式融入日常阅读,在这方寸之间承载“为有牺牲多壮志,敢教日月换新天”的伟大精神,时刻激励党员传承红色基因,坚定理想信念。

2018年3月7日,习近平总书记在参加十三届全国人大一次会议广东团审议时,全国人大代表、来粤务工人员米雪梅向他讲述了自己务工创业21年来的酸甜苦辣。习近平总书记认真听取了她的发言后风趣地说,你的名字就像你的经历一样,“梅花香自苦寒来”。这句古语,恰如其分地总结了米雪梅代表在艰苦困难的环境中坚持努力奋斗的可贵品质。“新时代是奋斗者的时代”,幸福是靠奋斗得来的,在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下,更多像米雪梅这样“不畏严寒”的梅花一定会幸福绽放。

——院研究生第一党支部 魏思执

书签以红色为主色调,象征着革命的热情与激情。左上角的“1919”字样,标志着中国现代史的重要起点。中央的人物剪影手持旗帜,展现出勇往直前、不屈不挠的革命精神,引领着人们回顾百年历史的风云变幻。

——院研究生第三党支部 李偲悦

“长报国”三字以红色书法字体呈现于浅色底上,红色在中国文化中象征着热情、忠义与爱国 ,书法字体颇具艺术感与力量感,传递出强烈的爱国情怀。它来自《愿将此生长报国》这本书,讲述人物事迹、爱国精神内涵等内容,书签上的“长报国”三字与之呼应,是书中爱国主旨的一种凝练与外化。

——院研究生第四党支部 张子杰

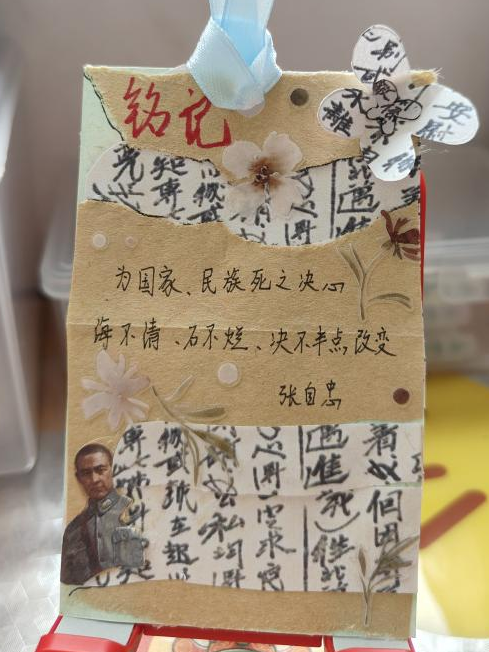

书签右上角的蝴蝶代表向死而生的精神升华。蝴蝶象征生命短暂却绚烂,烈火灼伤的描绘暗喻张自忠将军在枣宜会战中明知必死仍毅然赴战的抉择。这种“在毁灭中绽放”的姿态,恰如庄子笔下“薪尽火传”的哲学隐喻——生命虽会消逝,但精神火种永不熄灭。

——院研究生第五党支部 陆恒婕

三、行·金句浸润行动

文信学院各研究生党支部从红色经典书籍中,摘录触动心灵的金句,以这些简短却有力的话语凝聚起在学习和工作中积极进取、担当作为的精神力量,时刻不忘传承红色基因,践行初心使命。

1、研究生第一党支部 刘钰杰

红色经典:《红岩》

红色金句:如果需要为共产主义的理想而牺牲,我们每一个人,都应该、也可以做到——脸不变色,心不跳。

理解:革命者的无畏源于对理想的绝对忠诚。面对工作中的“娄山关”“腊子口”,少一分“能不能成”的犹豫,多一份“必须拿下”的决绝。将项目攻坚视为新时代的“渣滓洞斗争”,用行动诠释“功成不必在我,功成必定有我”。

2、研究生第三党支部 王业勤

红色经典:《红星照耀中国》

红色金句:党,是你,启明的星光,让我在拼搏中仍紧握方向。

理解:这句话以诗意的语言,表达了党对个人的指引和激励作用,如同启明星光,照亮前行的道路。

3、研究生第四党支部 邓瑞琼

红色经典:《星星之火,可以燎原》

红色金句:星星之火,可以燎原。

理解:这句金句诞生于革命艰难时期,彼时革命力量看似微弱,犹如星星之火。但毛泽东同志以高瞻远瞩的战略眼光,坚信这微弱之火能燃成燎原之势。回顾历史,秋收起义后革命队伍遭遇挫折,可井冈山革命根据地的建立,恰如那星星之火,逐渐吸引更多仁人志士,力量不断壮大。在生活中,当我们面对困境,感觉梦想遥不可及、自身力量微薄时,应铭记此句。每一次努力、每一点进步,都如同那星星之火,只要坚持,终能形成改变现状、实现梦想的强大力量。它激励我们在困境中坚守希望,勇敢前行。

4、研究生第四党支部 桑梦宇

红色经典:《毛泽东选集》

红色金句:如果有了正确的理论,只是把它空谈一阵,束之高阁,并不实行,那么,这种理论再好也是没有实际意义的。

理解:毛泽东指出,实践是人类认识的基本来源、认识发展的动力。一切真知都来源于直接的实践经验,认识的过程是实践、认识、再实践、再认识的发展过程,经过二次认识,感性认识有可能上升为理性认识。人要发现真理就必须参加实践活动,在实践中揭示事物发展的规律,在实践中证实真理。实践、认识、再实践、再认识是人的认识发展的基本规律。例如,大学生利用寒暑假进行社会实践活动,能积累丰富的直接经验,为在大学进行理论学习和将来步入社会打下良好的基础。同时,大学生在学校进行理论学习,获取前人创造的优秀文明成果,获取间接经验,并在前人认识的基础上进行新的理论创新和实践创新。

5、研究生第五党支部 罗菁华

红色经典:《毛泽东选集》

红色金句:一切结论产生于调查情况的末尾,而不是在它的先头。

理解:毛泽东同志提出“一切结论产生于调查情况的末尾”,既是针对革命年代脱离实际的教条主义倾向,也揭示了认识论的根本规律——真知只能从实践中来。新时代青年学生党员践行这一精神,关键在于破除“纸上调研”的形式主义,既要带着问题意识走进基层,在乡村振兴、社区治理的一线发现真问题,也要将专业学识转化为解决问题的工具。我们参与老旧小区改造时,不能仅凭文献数据做判断,而要通过入户走访感知居民的真实诉求;研究乡村教育课题时,不能止步于统计报表,而要坐在农家炕头倾听留守儿童的心声。要始终以“从群众中来、到群众中去”的工作方法,让每一次调研都成为理论与实践碰撞的现场,把解决问题的方案写在祖国大地上,用持续深入的实践调研打破思维定式,让青春在与时代同频共振中锤炼真本领。

世界读书日,与红色经典著作相伴,传承革命薪火,书写属于文信研究生党员的辉煌篇章。文信研究生党员将在阅读中成长,在红色经典中汲取力量,不断向前!(撰稿人:邓瑞琼)